Cucina dell’Antica Roma

Negli anni precedenti il Calendario si è occupato di indagare come mangiassero le varie classi sociali nella Roma antica, quale fosse allora il palato dei Romani, come sulle tavole ricche prevalesse il gusto per una cucina “mimetica” in cui nascondere il sapore degli ingredienti principali, quanto fossero semplici alcuni fra gli ingredienti più apprezzati e come fossero distribuite le vivande a seconda dei pasti.

Oggi invece parliamo del fegato bovino, ingrediente assente sulle tavole romane perché ritenuto cibo da dedicare agli dei, quindi offerto nei sacrifici rituali e consumato solamente da sacerdoti e persone di altissimo lignaggio. Prima di tutto va specificato che, fino al III secolo a.C., a Roma vigeva il divieto di macellare bovini a scopo alimentare perché, in quanto animali lavoratori, preziosissimi come forza motrice in agricoltura, nei trasporti e anche in macinatura ed edilizia, oltre che come produttori di latte e fonte dei suoi amatissimi derivati.

Erano ritenuti preziosissimi e venivano utilizzati più a lungo possibile. L’uso alimentare era dunque un tabù e, una volta invecchiati, erano prevalentemente destinati ai sacrifici sacri. Se ne consumava rarissimamente la carne, proveniente solo da animali morti di malattia o inutilizzabili per estrema vecchiaia, e l’uccisione di un bovino ancora in forze era un delitto grave quanto causare senza ragione la morte di un colono, punito con l’esilio o anche con la pena capitale.

Inoltre le viscere bovine, come quelle degli altri animali immolati sugli altari, avevano valore apotropaico e, soprattutto il fegato, erano protagonisti delle arti divinatorie dell’aruspice di antica origine etrusca: il sacerdote confrontava segni od anomalie del fegato con un modello che riprendeva le partizioni del cielo dedicate ai diversi dei, per capire quale divinità fosse coinvolta nella predizione.

Le poche ricette di fegato che troviamo nel testo di Apicio, infatti, riguardano ovini o volatili e sono destinate a tavole ricchissime, tanto da comparire nel capitolo che tratta i cibi qui polyteles appellatur, ovvero destinati ai re. In latino il fegato si chiamava iecur ma, quando se ne diffuse maggiormente anche l’uso alimentare con il decadimento delle normative religiose, grossomodo con il IV secolo d.C., si cominciò a nutrire il bestiame in modo che il loro fegato sviluppasse un sapore migliore: lo iecur ficatum, di animali cibati a fichi era talmente apprezzato che la parola ficatum per estensione venne ad indicare l’organo stesso, che ancora oggi noi chiamiamo “fegato”.

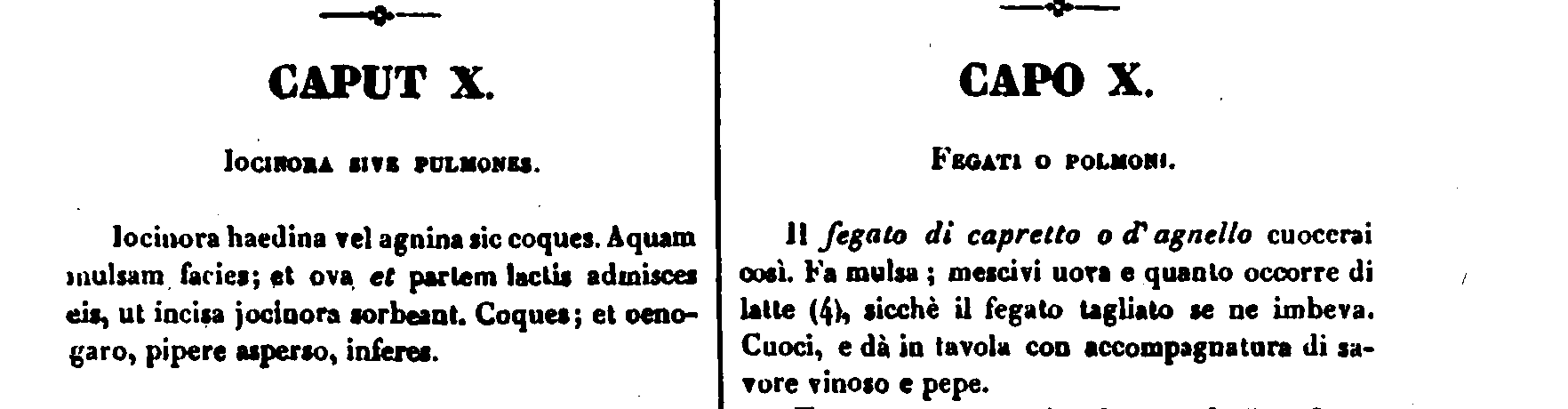

Uno degli utilizzi del fegato era farne una salsa per il pesce, come si racconta qui, ma la ricetta di oggi per il Calendario è una di quelle apiciane di super-lusso, tratta da un’affascinante pubblicazione del 1852 in cui il letterato veneto Gian Battista Baseggio traduce Apicio con testo a fronte. Abbiamo però bisogno di approfondire meglio i dettagli per capirne veramente la preparazione, che in italiano attuale sostanzialmente suona così:

Prepara un’acqua mulsa (mistura di acqua e miele); mescolavi uova e latte, incidi il fegato in modo che assorba. Cuoci; servi con aggiunta di garum al vino e cosparso di pepe.”

frammento estratto dal testo di Baseggio

Per poterci immaginare il sapore che aveva all’epoca questo fegato marinato analizziamo ogni ingrediente “sconosciuto” procedendo in ordine di apparizione:

Aqua mulsa: era uno dei vari dolcificanti della cucina romana e si preparava con due parti di acqua piovana, decantata e filtrata per anni, mescolata a una parte di miele.

Il miele era il dolcificante più usato: quello migliore si otteneva per colatura naturale, quello comune con l’affumicatura delle arnie e quello economico, detto mella, dalla bollitura dei frammenti dei favi già spremuti. Altri dolcificanti erano i mosti concentrati, ricavati da vari frutti come uva, cotogne o fichi, il color, sorta di confettura ricavata da frutta cotta con miele, e il rarissimo zucchero, spezia estremamente costosa importata dall’India.

Oenogarum: salsa leggermente acidula ricavata allungando il garum con del vino. Ovvero:

Vinum: si produceva sia bianco che rosso ed era vietato alle donne, che potavano consumare solo mosto diluito e miscelato a miele, e agli adolescenti, che bevevano solo “vini secondari” ricavati dalle vinacce, mentre era parte integrante della dieta di schiavi, vogatori ed uomini di fatica. Era diverso dal vino attuale sostanzialmente perché, presentando problemi di conservazione, veniva trattato nei modi più disparati per preservarne la durata.

Veniva ad esempio affumicato, anche se così diventava acido e perdeva alcool e colore, veniva allungato con acqua di mare (il sale è un conservante), addizionato alla mescita con spezie, farina d’orzo o olio di mirto per migliorarne il gusto, lo si conservata in botti e anfore spalmate di pece o di resina di pino, e infine veniva allungato con acqua calda d’inverno e con neve o con aceto d’estate.

Garum: vale la pena di scrivere un articolo apposito solo per parlare di questo insaporitore, della sua preparazione, delle sue tipologie ed aromi, delle sue provenienze ed annate. Ci basti dire qui che si ricavava da pesci grassi (e/o loro interiora, sangue o siero) fermentati al sole tra strati di sale e talvolta erbe aromatiche. La salamoia che ne colava veniva filtrata e, a seconda della tradizione locale, imbottigliata pura (gari flos per se) o miscelata a vino vecchio, acqua di mare concentrata o spezie, o anche affumicata.

Si otteneva un condimento denso, grasso (spesso usato in alternativa all’olio), decisamente sapido e leggermente acidulo, quindi un po’ diverso dall’attuale colatura di alici con cui viene spontaneo il paragone.

Costoso e prezioso come oggi per noi certi vini o certi profumi, il garum faceva da base per molte altre salse, come qui l’oenogarum; pur abbondando solo nelle cucine benestanti era davvero un gusto molto amato, tanto che con lo scarto del pesce rimasto dopo la colatura si costituiva l’allec, il garum dei poveri, e chi non poteva permettersi nemmeno quello si preparava del liquamen, un sale liquido ricavato alla concentrazione di acqua marina.

Piper: spezia costosissima perché di importazione, il pepe arriva a Roma solo nel II secolo d.C. ed è utilizzato inizialmente per le sue proprietà curative, ritenendolo addirittura un antiveleno. Era presente i tutti i piatti delle tavole ricche come simbolo di estremo lusso, tanto che per lucrare sul suo altissimo costo i commercianti più scaltri lo appesantivano con sali metallici o lo miscelavano a bacche di ginepro.

Ora che capiamo meglio dove voleva andare a parare Apicio, in sostanza dovremmo provare marinare del fegato di ovino in una mistura dolce con uovo e latte, probabilmente per levargli l’intenso sapore di sangue, poi insaporirlo con una salsa grassa, sapida, acidula e dal vago sentore di pesce ed infine profumarlo con abbondante pepe. Qui si accetta la sfida… però con fegato bovino!

FEGATO ALL’OENOGARUM E PEPE NERO

per 4 persone come snack, per 2 come secondo

250 g di fegato di manzo

4 cucchiai di vino bianco secco

2 cucchiai di latte

1 cucchiaio di Marsala o vino liquoroso

1 cucchiaino di aceto di mele

1 cucchiaino di miele di acacia

3 filetti di acciuga sotto sale

1 uovo piccolo

3 o 4 cucchiaiate di farina di orzo (o farro, o integrale)

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

pepe nero al mulinello

Scaldate mezzo cucchiaio di Marsala con 1 cucchiaio di acqua e il miele e fate ridurre a fuoco basso fino a che acquisisce una consistenza leggermente sciropposa. Fate intiepidire poi stemperatevi il latte e, l’uovo, mescolando con cura.

Tagliate il fegato a striscioline eliminando pellicine e filamenti, unitelo alla marinata e lasciate riposare coperto in frigo per 30 minuti.

Intanto sciacquate bene le acciughe per eliminare il sale, quindi tritatele finemente, fino a ridurle in pasta.

Scolate accuratamente il fegato, passatelo nella farina e scuotetelo bene, in modo che resti coperto solo da un velo sottile. Miscelate il vino bianco con il resto del Marsala e l’aceto.

Scaldate l’olio in un tegame sciogliendovi la crema di acciughe e, quando accenna a soffriggere, saltatevi velocemente il fegato.

Appena si è schiarito su tutti i lato sfumate con il vino misto, poi unite 5 o 6 cucchiai di acqua e terminate la cottura a fuoco vivace fino a che le striscioline di fegato sono avvolte in una cremina rustica e saporita. Non dovrebbe occorrere sale ma meglio assaggiare.

Spolverizzate con un’abbondante grattata di pepe e servite.

PS: idea golosa e probabile, visto che esistono piatti simili, anche se non specificamente citata in questo modo nei testi antichi: miscelate la marinatura di latte e uovo e la farina avanzate, insaporite con un pizzico di sale e nel fondo del tegame cuocete quattro frittelline di accompagnamento.

Annalena De Bortoli

Fonti:

– Apicio, Manuale di gastronomia, ( c.a 400 d.C), traduzione Adriana Bertozzi, Rizzoli, 2009, ISBN 978-88-17-02977-3

– Gianbatista Baseggio, Celio Apicio, delle vivande e condimenti ovvero dell’arte della cucina. Volgarizzamento con annotazioni, G. Atonelli Editore, Venezia, 1852

– Claudio Benporat, Storia della Gastronomia Italiana, Mursia, 1990, EAN 9788842507505

– Albetto Capatti, Massimo Montanari, La cucina italiana. Storia di una cultura, Laterza, 1999, ISBN 88-420-5884-X

– Jean-Louis Flandrin e Massimo Montanari (cura), Storia dell’alimentazione, Laterza, 1997, ISBN 88-420-5347-3

– Gruppo Archeologico Ambrosiano, Nutrire l’impero romano. La filiera alimentare nell’antica Roma, gli approvvigionamenti, le ricette, Mursia, 2016, ISBN 978-88-425-5751-7.

– Helen Tosini, Apicio e la cucina degli antichi romani, “Ager Veleias” 10.15 (2015), il cui pdf è scaricabile qui